Table des matières

Message de l’enquêteur correctionnel

Message de la directrice exécutive

Enquêtes systémiques nationales

Mise à jour sur les rangées de suivi thérapeutique et les valeurs intermédiaries

Évaluation et traitement des traumatismes chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral

Perspectives de l’enquêteur correctionnel pour 2025-2026

Le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel

ANNEXE A : Résumé des recommandations

ANNEXE B : Statistiques annuelles

Message de l’enquêteur correctionnel

Après mûre réflexion, j’ai décidé qu’il s’agirait de mon tout dernier rapport annuel. J’ai en effet l’intention de prendre ma retraite à la fin de janvier 2026, ce qui mettra fin à 30 ans de fonction publique, soit deux ans avant la fin de mon mandat actuel de cinq ans. Cet échéancier permettra la publication de mon rapport final à l’automne 2025 et donnera au gouvernement du Canada suffisamment de temps pour nommer un successeur qualifié pour diriger le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC).

Ce n’était pas une décision facile à prendre. Ce fut un privilège de servir au BEC au cours des 20 dernières années, y compris les neuf dernières années à titre d’enquêteur correctionnel. Comme mon prédécesseur, Howard Sapers, me l’a souvent rappelé, c’est l’emploi de rêve pour toute personne passionnée par la réforme carcérale et les droits de la personne Diriger un bureau d’ombudsman des prisons indépendant et travailler avec des professionnels dévoués pour veiller à ce que le Service correctionnel du Canada (SCC) respecte la primauté du droit et prenne des décisions justes et responsables dans l’administration des peines de ressort fédéral a été une expérience extraordinaire et enrichissante.

J’ai toujours eu l’honneur de faire des recommandations fondées sur des données probantes visant à améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes incarcérées sous responsabilité fédérale ainsi que de celles qui purgent le reste de leur peine de ressort fédéral en liberté sous condition. Dire la vérité aux personnes au pouvoir est une responsabilité que je n’ai jamais prise à la légère C’est un élément nécessaire d’une démocratie saine. C’est un rôle stimulant, mais profondément gratifiant. Cependant, tenir le SCC responsable de la mauvaise gestion, des décisions injustes et des violations des droits de la personne n’a pas été sans conséquence.

Je suis extrêmement fier du travail que mon équipe et moi avons accompli pour fournir des services indépendants de surveillance et d’ombudsman des prisons de calibre mondial. J’ai eu l’occasion de réfléchir à ces réalisations récemment lorsque le Bureau a célébré son 50e anniversaire, en 2023. Cela inspire un grand sentiment de fierté lorsque je pense aux années accumulées que mon équipe et moi avons passées sans relâche derrière les murs de la prison et sur les lignes téléphoniques, à écouter et à répondre aux préoccupations soulevées à notre Bureau. À l’échelle systémique, nous avons mené des enquêtes importantes et, dans bien des cas, novatrices sur des enjeux couvrant un éventail de sujets et de groupes, allant des enjeux touchant les jeunes adultes aux personnes vieillissantes et mourant derrière les barreaux. Notre Résumé de Dix ans depuis Une question de spiritualité : Les questions autochtones dans les services correctionnels fédéraux, ainsi que le rapport Étude de cas sur la diversité dans les services correctionnels : l’expérience des détenus de race noire dans les pénitenciers, en particulier, illustrent l’importance de ce Bureau pour suivre les progrès réalisés à l’égard d’importants enjeux correctionnels au fil du temps et témoignent de notre persévérance à tenir le SCC responsable de problèmes de longue date. Au cours de mon mandat, mon Bureau a audacieusement soulevé des enjeux d’équité concernant les répercussions de la prise de décisions sur la vie quotidienne des personnes incarcérées, y compris la qualité de la nourriture en prison ainsi que l’augmentation du coût de la vie. Nous avons également fait preuve de leadership en nous attaquant à des enjeux plus émergents dans les services correctionnels canadiens, notamment la coercition et la violence sexuelles, ainsi que les besoins et les droits des détenus de diverses identités de genre. Nos efforts pour enquêter et formuler des recommandations dans ces domaines, entre autres, ont consisté à donner une voix à celles et ceux dont les préoccupations ne sont souvent pas entendues ou encore non traitées, à mettre en lumière les endroits les plus sombres des services correctionnels où se trouve souvent l’iniquité et, surtout, à documenter la reddition de comptes, afin que ces problèmes, dont beaucoup sont bien connus, puissent être prévenus, réduits et résolus.

Bien que nous ayons réussi à résoudre des plaintes individuelles, bon nombre de nos recommandations en matière de réforme systémique ont trop souvent été ignorées ou encore rejetées par le SCC. Au fil des ans, le ministère de la Sécurité publique et les ministres successifs ont également montré une réticence à obliger le SCC à donner suite aux recommandations du BEC, même s’il reconnaissait le bien-fondé de nos constatations. Malgré son mandat crucial et un généreux budget annuel de quelque 3,2 milliards de dollars soutenu par 19 000 employés, les services correctionnels fédéraux demeurent apparemment une faible priorité au sein du portefeuille de la Sécurité publique, qui comprend également la sécurité frontalière, les services de police et la sécurité nationale. Compte tenu de la complexité croissante du paysage mondial, je m’attends à ce que les services correctionnels fédéraux continuent de recevoir peu d’attention dans le cadre de ce programme plus large en matière de sécurité publique. C’est profondément malheureux, car le SCC a un besoin urgent d’une réforme structurelle en profondeur.

Les Canadiens ne sont pas bien servis par un système correctionnel qui est exceptionnellement coûteux et doté de ressources suffisantes selon les normes internationales, mais qui ne parvient toujours pas à atteindre les résultats correctionnels clés, en particulier pour les personnes autochtones en détention. Bien qu’il soit rassurant de savoir que le travail de mon Bureau a souvent guidé les décisions des tribunaux, les plaintes en matière de droits de la personne, les recours collectifs et les règlements préalables à des procès, de tels litiges pourraient être évités si le SCC et le gouvernement du Canada s’attaquaient de manière plus proactive à des enjeux de longue date. Une réforme importante améliorerait non seulement les résultats correctionnels et préviendrait les violations des droits de la personne, mais réduirait également les coûts financiers, sociaux et humains associés aux litiges et à la récidive.

À l’approche de mon 60e anniversaire en janvier 2026, je reconnais qu’il est temps d’avoir un nouveau leadership au BEC, quelqu’un avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée qui pourrait réussir là où j’ai rencontré des obstacles. Bien que ce travail me manquera profondément, j’ai hâte de prendre ma retraite et de passer plus de temps avec ma famille, ainsi que de poursuivre mes passions pour les voyages, le motocyclisme, le ski alpin et la plongée sous-marine.

Sachant qu’il s’agirait de mon rapport final, j’ai choisi de souligner un enjeu qui a défini une grande partie de ma carrière : l’accès et la qualité des soins de santé mentale dans les services correctionnels fédéraux. Ma carrière dans la fonction publique a commencé au SCC, où j’ai terminé ma thèse de doctorat en psychologie de la conduite criminelle à la Direction de la recherche du SCC. Cette base, combinée aux premiers travaux juridiques axés sur les droits de la personne dans le cadre des services correctionnels, a façonné mon cheminement professionnel et m’a permis de me concentrer sur l’importance cruciale des services de santé mentale pour les personnes incarcérées.

Le rapport annuel de cette année comprend donc les constatations de six enquêtes nationales portant sur la question de l’accès aux soins de santé mentale et de la qualité des soins de santé mentale pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris dans les domaines suivants :

- L’objectif général et le fonctionnement des centres régionaux de traitement (CRT) du SCC.

- Les approches pour déterminer les besoins des personnes ayant des déficits cognitifs et y répondre.

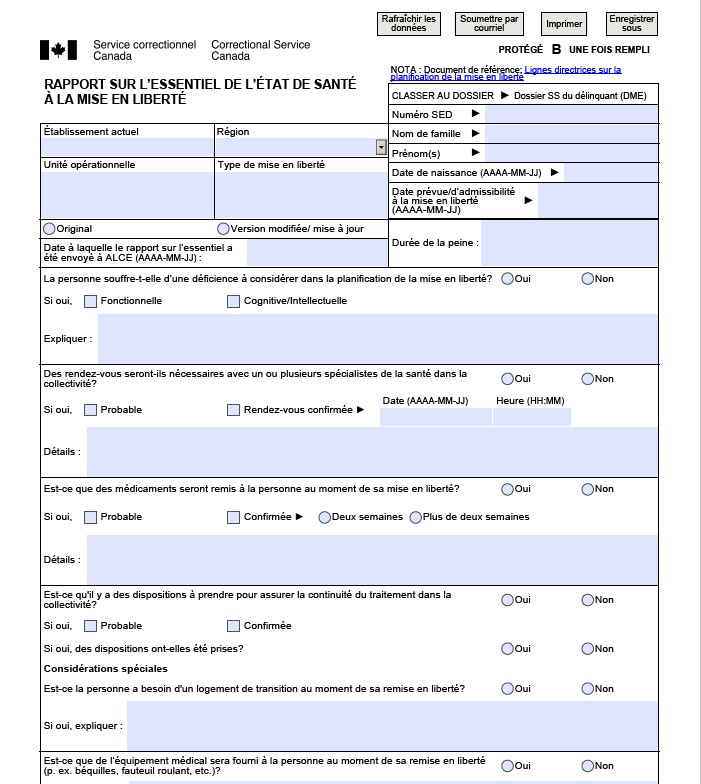

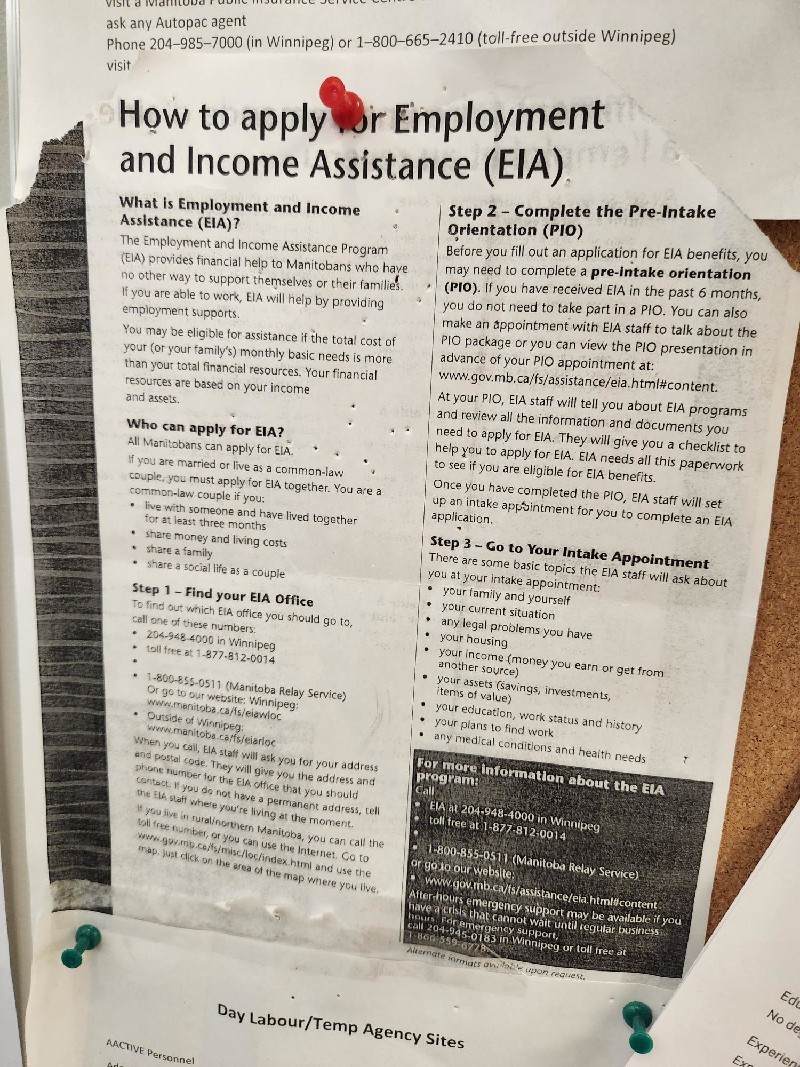

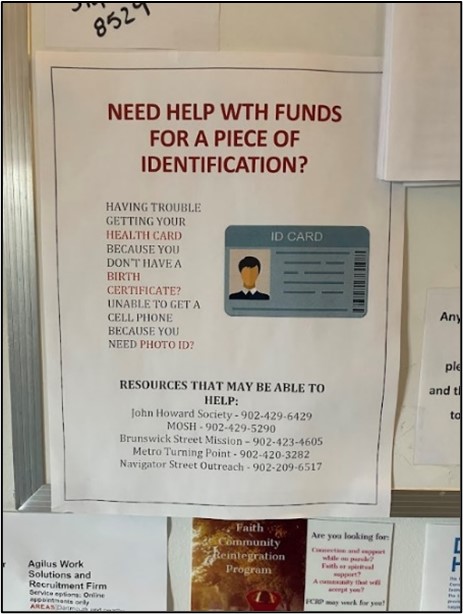

- La planification clinique de la continuité des soins dans la collectivité et la continuité des services pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale importants.

- La mise à jour concernant les rangées de suivi thérapeutique et les soins intermédiaires de santé mentale dans les prisons fédérales.

- L’évaluation et traitement des traumatismes pour les femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

- Les services de santé mentale et de bien-être adaptés à la culture et aux traumatismes pour les personnes autochtones dans les services correctionnels fédéraux.

Pour ces enquêtes, le BEC a mené un total de 425 entrevues avec des personnes purgeant une peine de ressort fédéral, tant en détention qu’en liberté au sein de la collectivité. Nous avons également effectué des visites sur place et rencontré du personnel de l’établissement et des membres du personnel du SCC qui travaillent dans la collectivité, divers intervenants communautaires, des organisations autochtones et des autorités correctionnelles provinciales, entre autres. De plus, les enquêtes de cette année ont été renforcées par des partenariats et des experts externes, notamment le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), afin d’appuyer les enquêtes de notre Bureau sur les services tenant compte des traumatismes pour les femmes et les services pour les personnes ayant des déficits cognitifs, respectivement.

Il ne fait aucun doute que le manque d’accès à des soins de santé mentale opportuns, adéquats et appropriés est une question de droits de la personne Après avoir visité les cinq centres régionaux de traitement, dont quatre sont des hôpitaux psychiatriques désignés, il est tout à fait clair que le SCC est fondamentalement mal outillé pour fournir des soins de santé mentale de longue durée aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui souffrent de détresse psychiatrique aiguë, d’idées suicidaires et d’automutilation chronique.

Les constatations présentées dans ce rapport réaffirment notre position de longue date : le SCC ne devrait pas offrir de soins psychiatriques spécialisés de longue durée pour les cas aigus. Dans les cas de maladies mentales aussi graves, des transferts vers des hôpitaux psychiatriques externes, sûrs et communautaires sont nécessaires. Considérez cette analogie : le SCC transfère périodiquement des personnes nécessitant des soins physiques complexes, comme une chimiothérapie ou une chirurgie cardiaque, à des hôpitaux externes. Il serait évidemment impensable de tenter de telles procédures à l’interne. Pourtant, en matière de santé mentale, le SCC continue de fonctionner en croyant à tort qu’il est en mesure de fournir des soins psychiatriques spécialisés à l’interne.

Nos dernières découvertes soulignent que les centres régionaux de traitement peuvent être décrits comme des établissements de soins intermédiaires et gériatriques, avec une capacité limitée en matière de santé mentale d’urgence pour les cas aigus. Il convient donc de les redéfinir et de les reconnaître comme tels. Les personnes ayant des besoins psychiatriques complexes aigus et de longue durée devraient être transférées, en vertu de l’article 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), dans des établissements externes spécialisés capables d’offrir le niveau et la qualité appropriés de soins. Le fait de continuer à héberger ces personnes dans des centres régionaux de traitement exploités par le SCC est non seulement inefficace et inapproprié, mais c’est une violation flagrante des droits de la personne et incompatible avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)1.

Malgré des décennies d’investissement, le SCC demeure incapable de répondre aux besoins complexes en matière de santé mentale de cette population. L’annonce d’une installation de remplacement de 1,3 milliard de dollars pour le Centre régional de traitement – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody) est, à notre avis, une profonde mauvaise affectation des ressources. Plutôt que d’investir dans un autre établissement interne du SCC, le gouvernement du Canada aurait dû demander au SCC de s’associer aux systèmes de santé provinciaux pour élargir l’accès à des lits psychiatriques sûrs au sein de la collectivité. Le SCC aurait pu financer une capacité accrue en lits grâce à des partenariats provinciaux, une approche qui serait plus humaine, rentable et durable à long terme. Les quelques 1,3 milliard de dollars alloués pourraient couvrir les coûts d’un tel modèle pour les décennies à venir2. J’exhorte donc le gouvernement à reconsidérer ses plans. Le SCC a pour mandat de fournir des services correctionnels, ainsi que les services de soins de santé, ce qui inclut les soins de santé mentale; cependant, ils ne devraient pas fournir de soins psychiatriques aigus. De même, le gouvernement fédéral ne devrait pas assumer la responsabilité de ces services de soins de santé spécialisés. Il devrait plutôt collaborer et coordonner ses efforts avec les autorités sanitaires provinciales pour s’assurer que les personnes incarcérées sous responsabilité fédérale reçoivent des soins de santé mentale opportuns et appropriés dans des milieux équipés pour fournir de tels soins. Ironiquement, le SCC et le gouvernement du Canada n’ont pas consulté mon Bureau au sujet de leurs investissements prévus. Par conséquent, l’option la plus appropriée pour réformer la prestation des soins et des services de santé mentale aigus dans les services correctionnels fédéraux n’était pas incluse : le transfert des patients atteints de maladies mentales graves vers des hôpitaux psychiatriques provinciaux externes. Cette option ne semble même pas avoir été envisagée, bien qu’il s’agisse de l’option préconisée non seulement par mon Bureau, mais aussi par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne dans son rapport de 2021 intitulé Droits de la personne des personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Même le projet de loi S-230 : la Loi proposant des solutions de rechange à l’isolement et prévoyant une surveillance et des mesures de réparation dans le système correctionnel (Loi de Tona) fait la promotion de l’approche consistant à transférer les personnes ayant des problèmes de santé mentale invalidants vers un hôpital externe.

Le manque de transparence et l’absence de consultations plus générales indiquent que le SCC continue de donner la priorité à ce qui est le mieux pour lui et non ce qui est le mieux pour les personnes sous sa garde ou sa surveillance. Le plan actuel enfreint les Règles Nelson Mandela et seuls des partenariats avec les établissements de santé provinciaux assureront des soins appropriés Les personnes ayant un trouble mental grave sont d’abord des patients, et non d’abord des détenus L’approche du SCC a pourtant été la dernière.

- Je recommande que les CRT du SCC soient redéfinis et officiellement reconnus comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, avec une capacité limitée de gérer les cas psychiatriques d’urgence. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui vivent des crises psychiatriques aiguës, des idées suicidaires persistantes ou des comportements d’automutilation chronique nécessitant des soins psychiatriques de longue durée, devraient être transférées dans des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins.

- Je recommande que le gouvernement du Canada/ministre de la Sécurité publique reconsidère son récent investissement de 1,3 milliard de dollars dans une installation de remplacement pour le CRT – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody). Il faudrait plutôt réaffecter les efforts et le financement pour aider le SCC à réaffecter ses ressources actuelles pour faciliter le transfert des personnes atteintes de maladies mentales graves vers les hôpitaux psychiatriques provinciaux. Cela comprend le soutien à la création ou à l’expansion de lits dans les provinces faisant face à des contraintes en matière de capacité.

L’enquête de cette année sur les déficits cognitifs est à la fine pointe des services correctionnels, non seulement au pays, mais aussi à l’étranger, car c’est un domaine qui a été négligé. Cette étude a révélé qu’en raison d’une telle négligence, la prévalence des déficits cognitifs est sans doute inconnue et probablement sous-estimée. Les conséquences de cette situation se manifestent par l’absence ou l’inefficacité des approches de dépistage, d’évaluation, de programmation et de formation du personnel en ce qui concerne le travail avec les personnes ayant des déficits cognitifs. Des politiques vagues et inadaptées qui n’orientent pas adéquatement la pratique ou encore ne correspondent pas adéquatement aux réalités ou aux besoins locaux ont entraîné la stigmatisation, des problèmes de sécurité et des défis dans la vie quotidienne pour les personnes vivant avec des déficits cognitifs en prison. Ces lacunes et défis imposent un fardeau important au personnel pour qu’il cherche des solutions créatives et des occasions de se perfectionner, dans certains cas à ses frais, afin de répondre à ces pressions et à ces demandes.

Une autre innovation pour notre Bureau, notre enquête portant sur les traumatismes a révélé que, bien que presque toutes les femmes incarcérées aient vécu une forme de traumatisme dans leur vie, peu de mesures sont faites en matière de dépistage et d’évaluation, et peu de ressources spécialisées – en particulier le soutien psychologique – pour aider à s’attaquer aux causes sous-jacentes des réactions fondées sur les traumatismes. Comme on l’a constaté dans les autres enquêtes, le personnel a indiqué qu’il n’était pas suffisamment préparé à travailler efficacement et en toute sécurité avec les femmes à l’égard des causes profondes des traumatismes. Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne les personnes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral, les services de santé mentale et de bien-être tenant compte des traumatismes et de la culture font cruellement défaut, malgré les besoins importants de cette population et sa surreprésentation bien documentée dans le système. Comme le Bureau l’a demandé précédemment et à maintes reprises, une décolonisation plus large du système carcéral et un transfert des soins aux organisations communautaires et aux personnes autochtones sont nécessaires pour apporter des changements importants et durables.

Malheureusement, notre examen des progrès réalisés depuis notre dernier rapport sur les rangées de suivi thérapeutique, ainsi que de l’état des choses dans les soins intermédiaires de santé mentale en général, a révélé que bon nombre des problèmes soulevés précédemment par le Bureau et le Service lui-même demeurent et que les progrès semblent stagner. Notre enquête portant sur la continuité des soins et la planification clinique de la continuité des soins dans la collectivité pour les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale a confirmé un problème semblable de longue date : la priorité continue d’être la dotation des services correctionnels traditionnels, ce qui a entraîné une augmentation des obstacles et une érosion globale des ressources en santé mentale pour les personnes qui travaillent dans les services correctionnels et les personnes qui sont libérées dans la collectivité.

Bien que chaque enquête ait donné lieu à des constatations particulières à un sujet, étant donné le thème unificateur de la santé mentale qui traverse les six enquêtes, certaines constatations et préoccupations transversales ont également émergé, notamment les suivantes :

- Des politiques nationales faibles, vagues, désuètes et/ou absentes ont mené à une orientation et à une mise en œuvre inefficaces, déroutantes et incohérentes des services de santé mentale sur le terrain.

- La formation insuffisante proposée au personnel sur la façon de travailler efficacement et humainement avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale (y compris celles qui ont des déficits cognitifs, des problèmes de santé mentale relatifs à l’âge et/ou des traumatismes) a contribué à une mauvaise réceptivité et à une mauvaise qualité des soins dans les services correctionnels.

- L’absence de dépistage et d’évaluation efficaces des problèmes de santé mentale a créé un effet domino de piètre identification et accès aux services, excluant ainsi de nombreuses personnes qui ont besoin de ces formes de soins améliorées.

- Les options adaptées et/ou spécialisées pour les programmes, les traitements ou les possibilités d’acquisition de compétences qui appuieraient les préparatifs en vue d’une mise en liberté couronnée de succès sont incohérentes ou ne sont pas disponibles.

- La priorité accordée aux mesures de sécurité, aux interventions (y compris le recours à la force) et aux structures physiques l’emporte sur des formes d’interaction et de prestation de soins plus dynamiques, centrées sur l’humain et thérapeutiques avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale, créant un conflit fondamental entre le personnel de soins de santé et de sécurité, ainsi qu’entre les patients et le personnel.

Dans l’ensemble, ce rapport offre un aperçu complet des défis auxquels le SCC se heurte dans la prestation de soins de santé mentale. Malgré les critiques contenues dans le présent document, je tiens à souligner l’engagement et le professionnalisme des professionnels de la santé et du personnel de première ligne du SCC, qui font de leur mieux dans des conditions extrêmement difficiles. Au cours de nos enquêtes, ces personnes ont fourni des commentaires inestimables et francs.

Enfin, j’ai hâte de recevoir les réponses du SCC à mes recommandations dans un format approprié et transparent, conformément aux engagements pris par deux anciens ministres de la Sécurité publique. Comme le BEC le préconise depuis deux décennies, les réponses du SCC doivent indiquer clairement s’il est d’accord, en partie ou non avec chaque recommandation. Les réponses doivent être concises et décrire les mesures concrètes à prendre, ainsi que des échéanciers précis. Cela permettrait d’intégrer les réponses du SCC directement sous chaque recommandation dans le corps du rapport, comme c’est la pratique courante dans toutes les administrations pour les rapports de l’ombudsman. Cela permettra également au Bureau de mieux suivre les progrès sur une base annuelle et de rendre compte officiellement des réponses à nos recommandations en tant qu’indicateur de résultats ministériels.

Je reconnais que le SCC n’a pas toujours eu le pouvoir de répondre directement à certaines recommandations, par exemple celles qui nécessitent une nouvelle loi ou encore un financement supplémentaire. Cependant, de tels cas sont rares et le présent rapport ne contient aucune recommandation de cette nature. À mon avis, le SCC a les ressources et le pouvoir législatif, en vertu de la LSCMLC, de mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport de cette année Bien qu’une certaine réaffectation des ressources existantes puisse nécessiter le soutien ou l’approbation des organismes centraux, je crois que ces conditions préalables peuvent être énoncées dans les réponses du SCC.

Ivan Zinger, J.D., Ph.D.

Enquêteur correctionnel

Juin 2025

Les réponses aux recommandations

Afin d’assurer la clarté, la transparence et le responsabilité, les réponses aux recommandations du Bureau de l’enquêteur correctionnel sont intégrées tout au long du présent rapport. Chaque recommendation est suivie de l’option de réponse choisie par l’organisme ou le ministère concerné, accompagnée d’une réponse narrative décrivant les mesures prévues et les échéanciers. Les options de réponse sont définies comme suit.

Acceptée : La recommandation est entièrement acceptée et sera mise en œuvre comme indiqué.

Acceptée en partie : La recommandation est partiellement acceptée; certains aspects seront mis en œuvre, tandis que d’autres ne seront pas.

Acceptée en principe : La recommandation et les conclusions sous-jacentes sont d’accord en général; cependant, d’autres mesures sont nécessaires avant que l’agence puisse s’engager à la mise en œuvre (p. ex. mener des consultations, obtenir le financement). Ceci est donc une acceptation conditionelle, reconnaissant qu’une discussion et un suivi plus approfondis avec le BEC sont nécessaires.

Rejeté : La recommandation n’est pas acceptée et ne sera pas mise en œuvre.

- Je recommande que les CRT du SCC soient redéfinis et officiellement reconnus comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, avec une capacité limitée de gérer les cas psychiatriques d’urgence. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui vivent des crises psychiatriques aiguës, des idées suicidaires persistantes ou des comportements d’automutilation chronique nécessitant des soins psychiatriques de longue durée, devraient être transférées dans des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins.

Réponse du SCC : REJETÉ

Reconnaissant la nécessite de veiller à ce que les détenus aient accès aux services de soins de santé requis, le Service correctionnel du Canada (SCC) s’est doté d’un système de santé et d’un modèle de prestation de services qui lui permet d’offrir des services en fonction du niveau des besoins.

Pour répondre aux besoins en santé des détenus, les centres régionaux de traitement du SCC offrent un éventail de services en matière de soins psychiatriques en milieu hospitalier et de soins intermédiaires en santé mentale. Des soins psychiatriques en milieu hospitalier sont offerts aux détenus ayant d’importants besoins en santé mentale qui doivent être loges dans un milieu hospitalier offrant des soins de santé 24 heures sur 24. Des soins intermédiaires en santé mentale sont offerts aux détenus qui ont des besoins plus importants que ceux pouvant être satisfaits au moyen de soins primaires dans les établissements réguliers du SCC selon une évaluation de leur niveau de fonctionnement. Des soins intermédiaires en santé mentale sont offerts dans certains établissements du SCC et dans les centres régionaux de traitement, selon les besoins établis et le niveau de traitement requis. À l’heure actuelle, un grand nombre de centres régionaux de traitement offrent des services axés sur la prestation de soins intermédiaires en santé mentale Les services de santé du SCC, dont les centres régionaux de traitement, sont agréés par Agrément Canada, le même organisme qui agrée les hôpitaux et les autres fournisseurs de services dans toutes les collectivités du pays.

En complément de ses services internes de soins psychiatriques en milieu hospitalier, le SCC a conclu un partenariat avec l’Institut Philippe-Pinel de Montréal pour la prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier aux hommes et aux femmes incarcères qui répondent aux critères d’admission de l’établissement. Le SCC poursuivra ses efforts de mobilisation dans le but de conclure des partenariats avec d’autres hôpitaux psychiatriques provinciaux en vue d’accroitre sa capacité de prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier. Ces efforts seront consentis en reconnaissance du fait que les établissements de soins de santé provinciaux disposent d’une capacité limitée pour fournir des soins aux détenus sous responsabilité fédérale, et surtout pour admettre ceux qui ont des besoins complexes en matière de santé et de sécurité.

Malgré la poursuite de ses efforts de mobilisation et pour veiller à ce qu’il soit toujours en mesure de s’acquitter de son mandat législatif de fournir des soins de santé essentiels aux détenus, le SCC doit maintenir une capacité cruciale pour assurer la prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier dans ses centres régionaux de traitement. Le SCC a entrepris un examen exhaustif de ses centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services. L’examen permettra entre autres de s’assurer que les services fournis répondent aux besoins en santé des délinquants sous la responsabilité du SCC et qu’une combinaison adéquate de soins psychiatriques en milieu hospitalier, de soins intermédiaires en santé mentale et de soins médicaux de courte durée est offerte.

Prochaine étape : Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.

Échéancier : Exercice 2026 à 2027

- Je recommande que le gouvernement du Canada/ministre de la Sécurité publique reconsidère son récent investissement de 1,3 milliard de dollars dans une installation de remplacement pour le CRT – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody). Il faudrait plutôt réaffecter les efforts et le financement pour aider le SCC à réaffecter ses ressources actuelles pour faciliter le transfert des personnes atteintes de maladies mentales graves vers les hôpitaux psychiatriques provinciaux. Cela comprend le soutien à la création ou à l’expansion de lits dans les provinces faisant face à des contraintes en matière de capacité.

Réponse de la Sécurité publique : REJETÉ

Le Centre d’excellence en santé situé à Dorchester, au Nouveau-Brunswick sera un établissement de soins de santé moderne, bilingue et construit à cet effet, qui aidera le SCC à faire progresser son modèle de soins de santé centré sur le patient et qui établira la norme en matière de soins de santé dans des services correctionnels fédéraux. Il permettra à le SCC d'augmenter le nombre de lits disponibles afin de mieux répondre aux besoins de santé d'une population carcérale de plus en plus diverse et complexe, tant au niveau des soins hospitaliers qu'au niveau des soins intermédiaires de santé mentale. Il permettra également de fournir des soins à des segments uniques de la population carcérale, notamment ceux qui ont des problèmes de mobilité, ceux qui ont besoin de soins 24 heures sur 24, les femmes et les personnes âgées. Cet établissement est nécessaire pour répondre aux besoins des détenus affectés par des problèmes de santé mentale à court et à long terme.

Le SCC s'engage avec des hôpitaux externes à négocier des partenariats afin d'améliorer sa capacité à traiter les personnes ayant des besoins plus complexes en matière de santé mentale. Les admissions dans les établissements de soins de santé externes sont basées sur un processus d'orientation standardisé, initié par le SCC, pour répondre à des besoins cliniques spécifiques. Ils sont volontaires et nécessitent un consentement informé. Il est important de noter que le SCC ne peut pas obliger les hôpitaux externes à établir des partenariats avec le SCC.

En 2024, le SCC s'est engagé à collaborer avec les hôpitaux psychiatriques médico-légaux afin d'explorer les possibilités d'établir des mémorandums d'entente pour l'évaluation de la santé mentale, le traitement et les soins hospitaliers pour les patients détenus du SCC. Les services de santé ont contacté 11 hôpitaux externes et tous, à l'exception d'un seul, ont refusé d'établir un partenariat pour la fourniture de lits psychiatriques externes à ce temps-là. Un hôpital externe a indiqué qu'il serait ouvert à des discussions futures sur l'établissement d'un tel partenariat.

Cela dit, le développement du Centre d'excellence en santé n'est pas poursuivi à l'exclusion de l'engagement continu du SCC en matière de partenariat. Les services de santé du SCC continuent de se concentrer sur les partenariats dans plusieurs domaines clés : l'accès aux lits d'hôpitaux communautaires, y compris les lits de psychiatrie légale ; les services de soins de santé externes pour répondre aux besoins spécifiques en matière de soins de santé, et les soins spécialisés pour les sous-groupes vulnérables (par exemple, les soins aux détenus plus âgés, les soins aux détenus de genre divers).

Le SCC continuera de s'assurer que les personnes dont il s'occupe bénéficient de soins de la plus haute qualité, et conformes aux normes communautaires.

Message de la directrice exécutive

C’est avec une profonde gratitude et un profond optimisme que j’assume le rôle de directrice exécutive du Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada. Je suis honorée de me joindre à une équipe de professionnels dévoués qui travaillent sans relâche pour maintenir l’équité et le traitement humain au milieu du système correctionnel fédéral.

Je remercie chaleureusement notre directrice exécutive sortante, Monette Maillet, pour son leadership exceptionnel Ses contributions ont laissé un héritage durable, qu’il s’agisse de stabiliser l’effectif, de moderniser les systèmes et de réduire l’arriéré, d’orienter le Bureau vers la conformité aux normes internationales et de renforcer notre capacité à répondre aux besoins des personnes que nous servons. Son leadership a eu des répercussions durables et importantes sur le Bureau.

En tant qu’avocate spécialisée dans les droits de la personne, j’ai passé ma carrière à faire progresser la réconciliation, la justice, l’équité et la responsabilité. Mon expérience m’a enseigné que la sécurité publique et les droits de la personne ne sont pas incompatibles, mais qu’ils sont en réalité profondément relatifs. Je suis ravie de travailler aux côtés de cette équipe incroyable, en mettant en commun nos connaissances et nos expériences diverses pour renforcer nos efforts et veiller à ce que les personnes purgeant des peines de ressort fédéral soient traitées avec dignité, équité et humanité. Je suis fière de souligner certaines des réalisations de l’équipe.

Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 4 352 plaintes de personnes purgeant une peine de ressort fédéral, chacune représentant une voix qui mérite d’être entendue et une préoccupation importante. Nous avons passé plus de 96 000 minutes au téléphone et 433 jours à l’intérieur des établissements correctionnels, des efforts qui reflètent la compassion et le dévouement de notre équipe, ainsi que l’importance d’être présent, d’écouter et de réagir de manière significative.

En réponse aux besoins changeants de celles et de ceux que nous servons, le Bureau a fait d’importants progrès cette année. Grâce à la méthode allégée, nous avons amélioré l’efficacité de nos processus opérationnels et de règlement préventif, ce qui nous a permis d’intervenir plus rapidement et plus efficacement. Le Bureau a mis sur pied des équipes d’enquête spécialisées qui accordent la priorité aux visites en tandem dans les établissements afin d’assurer la cohérence et une surveillance accrue, dans le but d’acquérir des connaissances spécialisées, une collaboration solide et des résultats opérationnels de meilleure qualité. Enfin, nous avons mis en place un processus de triage pour les cas de recours à la force afin de simplifier le flux de travail et de donner la priorité aux examens les plus urgents et les plus critiques avec une affectation efficace des ressources.

Le Bureau a élargi son engagement au pays et à l’étranger en échangeant les pratiques exemplaires, en apprenant des autres et en établissant des relations qui contribuent à améliorer la surveillance correctionnelle dans le monde entier. Notre travail avec les titulaires de droits et les organisations autochtones a été particulièrement important, guidant l’élaboration continue d’une stratégie autochtone dédiée qui reflète notre profond engagement envers la réconciliation et la lutte contre les inégalités systémiques auxquelles font face les personnes autochtones sous responsabilité fédérale. Nous avons participé à des conversations clés lors de comités parlementaires et de conférences, contribuant à des discussions critiques qui façonnent les politiques de justice pénale du Canada et influencent la façon dont les droits des personnes incarcérées sont protégés.

Lorsque je me suis joint au BEC, j’ai rencontré chaque membre du personnel pour connaître son point de vue sur ce qui allait bien au bureau et sur ce que nous devions améliorer. J’étais reconnaissante de recevoir des commentaires ouverts, honnêtes et réfléchis.

À un niveau élevé, j’ai entendu que nos employés appréciaient la confiance que le bureau leur accorde pour effectuer leur travail de façon efficace. Ils apprécient également la souplesse et la compréhension accordées aux employés par leurs gestionnaires Le mandat de l’organisation est essentiel et leur donne un sens d’un but à atteindre Beaucoup estiment qu’il y a une bonne collégialité au sein de l’équipe et qu’ils peuvent avoir des conversations ouvertes et honnêtes entre eux et avec la direction. Les membres du personnel apprécient également que la direction ait une politique de porte ouverte.

Parmi les défis que j’ai entendus, mentionnons le volume et le contenu difficile du travail qui ont accru un risque d’épuisement professionnel de certaines positions. En outre, puisqu’il s’agit d’une micro-agence, les possibilités d’avancement sont limitées et les employés estiment que trop peu d’attention est accordée à leur croissance professionnelle et à leur progression de carrière. J’ai également entendu qu’il existe un besoin d’une communication interne améliorée, des pratiques d’accueil cohérentes, une formation spécifique à l’emploi et une concurrence plus transparente pour les emplois. Il est devenu évident qu’il s’agissait d’une période de transition importante pour l’organisation, qui a vu un roulement de 50 % de l’équipe de direction, que ce soit à la suite de départs à la retraite ou de départs. De plus, l’enquêteur correctionnel a partagé son intention de prendre sa retraite au cours du prochain exercice. Notre personnel, comme d’autres employés de la fonction publique, ont augmenté leur présence au bureau tout en prenant en considération leurs déplacements, le temps passé dans les établissements et leurs besoins en matière de logement.

Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2024 est conforme à ces commentaires et nous prenons ceux-ci au sérieux. Après avoir avisé l’enquêteur correctionnel, nous avons convenu que nous chercherions une ressource externe pour aider l’organisation à répondre de manière exhaustive aux préoccupations partagées au cours mes entrevues et suite au SAFF. Cela nous permettra d’avoir un plan d’action solide avec des échéanciers raisonnables pour effectuer des changements organisationnels avant le départ de l’enquêteur correctionnel actuel.

Depuis que j’ai assumé ma nouvelle fonction en tant que directrice exécutive en mi-janvier 2025, l’enquêteur correctionnel, l’équipe de gestion et moi-même avons amorcé plusieurs changements en réponse à ce que nous avons entendu. Des ententes de rendement ont été complétées pour l’équipe et quatre processus de sélection annoncés ont été lancés. Au moins deux de ces processus comprenaient des membres externes du conseil d’administration ainsi que des conseils externes en ressources humaines. Nous avons commencé à créer un manuel de procédures consolidé pour nous assurer que tous les membres du personnel opérationnel ont accès à des renseignements complets et à jour qui les aideront dans leur travail. L’équipe des services corporatifs est maintenant entièrement dotée en personnel et nous avons lancé un exercice pour renouveler nos politiques en matière de ressources humaines. Les nouveaux employés travaillent en équipe ou sont jumelés à un « copain » pour s’assurer qu’ils ont une ressource dédiée pour les soutenir en plus de leur gestionnaire et d’autres collègues. Nous continuons d’autoriser deux enquêteurs à se rendre ensemble dans les établissements autant que possible conformément aux normes internationales, mais aussi pour soutenir leur bien- être compte tenu du travail difficile qu’ils accomplissent. En outre, nous lancerons un comité sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) au cours des prochains mois ainsi qu’une campagne d’auto-déclaration. Nous travaillerons avec un consultant pour aider à élaborer une architecture de gestion de l’information, ce qui ouvrira la voie à un nouveau système de gestion des documents pour but d’éliminer un certain nombre d’irritants dans la façon dont nous organisons, entreposons et accédons à nos documents. Nous avons également doté un poste dédié aux communications pour améliorer nos communications internes et externes avec le personnel et les parties prenantes, ainsi que pour soutenir une sensibilisation et un engagement plus proactifs et cohérents.

Le BEC demeure déterminé à en faire un excellent milieu de travail avec des mesures concrètes dans un délai raisonnable.

Alors que nous nous préparons à une transition à la direction au cours de l’année à venir, je tiens à féliciter sincèrement Dr. Ivan Zinger pour sa carrière exceptionnelle au BEC et dans la fonction publique fédérale. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui et d’apprendre de lui pendant cette période de changement et de croissance. Ce moment est une occasion précieuse de réfléchir, de se renouveler et de bâtir sur les bases solides qui ont été posées, alors que nous peaufinons nos travaux d’enquête, de politiques et de recherche et continuons à faire avancer notre mandat.

Je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de miser sur nos forces collectives et de contribuer à façonner un système correctionnel plus humain et responsable.

Aucun de ces progrès ne serait possible sans le travail incroyable de notre équipe. Que ce soit dans les services corporatifs, le règlement préventif, les opérations, les politiques et la recherche, nos portefeuilles spécialisés ou notre équipe d’examen du recours à la force, chaque personne ici joue un rôle essentiel. Vos connaissances, votre intégrité et votre engagement sont ce qui fait la force du Bureau.

Valerie Phillips

Directrice exécutive

Enquêtes systémiques nationales

Les centres régionaux de traitment en crise : l’érosion des soins de santé mentale dans les services correctionnels fédéraux

Dans le rapport annuel de 2023-2024 du Bureau, nous avons examiné les circonstances qui ont mené au décès tragique de M. Stéphane Bissonnette, un homme de 39 ans qui, en décembre 2021, est décédé dans une cellule d’observation alors qu’il faisait l’objet d’une surveillance modifiée au Centre régional de traitement (CRT) rattaché à l’Établissement de Millhaven. En plus d’avoir passé une grande partie de sa peine en isolement préventif dans des établissements à sécurité maximale, M. Bissonnette a également été placé dans divers centres régionaux de traitement partout au pays.

L’enquête portant sur le décès de M. Bissonnette a révélé un degré important de dysfonctionnement à l’Établissement de Millhaven, y compris des lacunes structurelles, opérationnelles et politiques. Le Bureau a relevé une multitude de problèmes systémiques relatifs à son passage à plusieurs CRT, aux événements qui ont mené à sa mort, au Comité national d’enquête du SCC (CNE) qui a été convoqué par la suite et aux constatations découlant du CNE lui-même. La nécessité d’examiner en profondeur le fonctionnement de ces installations à un niveau plus large et plus systémique était évidente.

Contexte

En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le SCC est tenu de fournir aux personnes purgeant une peine de ressort fédéral des soins de santé essentiels et un accès raisonnable à des soins de santé et de santé mentale non essentiels qui contribueront à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale réussie. Lorsque des soins sont fournis, la LSCMLC stipule que le Service doit promouvoir la prise de décisions fondées sur les critères de soins médicaux, dentaires et de santé mentale appropriés. Pour s’acquitter de cette obligation, le SCC exploite cinq centres régionaux de traitement (CRT) au Canada qui offrent une évaluation clinique et un traitement en milieu hospitalier aux personnes purgeant une peine de ressort fédéral souffrant de problèmes de santé mentale graves en phase aiguë et/ou chronique. Le rôle principal des CRT est de fournir des services spécialisés de « nature limitée dans le temps » afin de stabiliser les personnes avec l’attente que les patients, le cas échéant, retournent à leur établissement « parent » avec un plan de continuité des soins.

Les centres de traitement présentent une dynamique unique en ce sens qu’ils sont des établissements « hybrides », c’est-à-dire des hôpitaux psychiatriques guidés en partie par la législation provinciale sur la santé, fonctionnant dans un milieu carcéral de ressort fédéral assujetti à la LSCMLC. Tous les centres régionaux de traitement, à l’exception du Centre psychiatrique régional (CPR) de la région des Prairies, sont des établissements co-implantés, situés dans des établissements pénitentiaires plus grands. Certains de ces établissements sont intégrés à des pénitenciers existants, tandis que d’autres centres régionaux de traitement se trouvent dans des bâtiments réaménagés ou convertis.

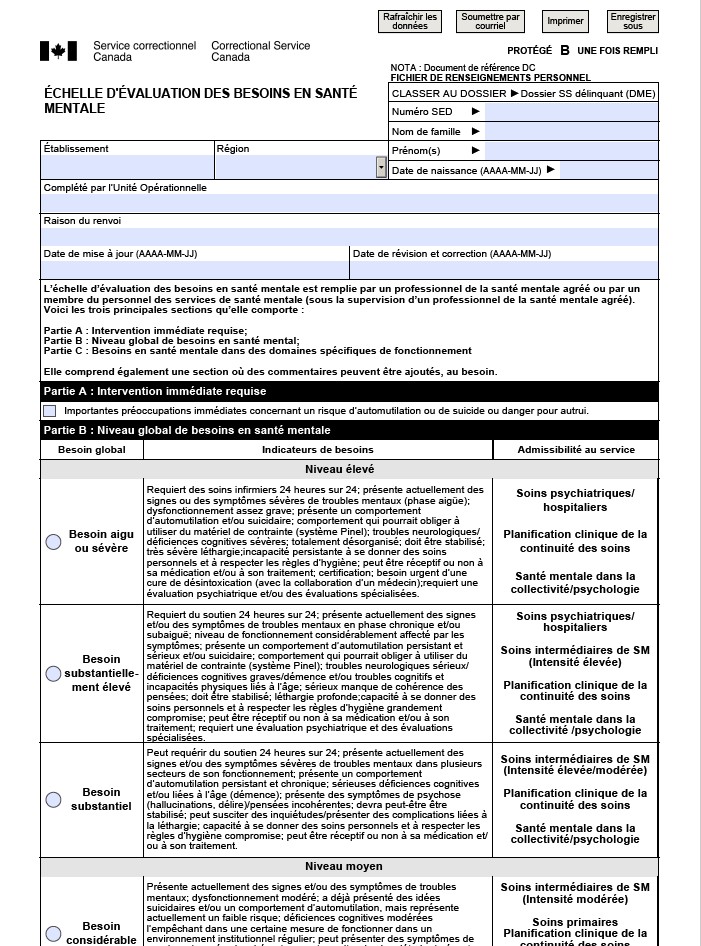

Tableau 1. Liste des centres régionaux de traitement (CRT) avec une capacité nominale de lits et un aperçu du nombre réel (2024)

| CRT ET EMPLACEMENT | ÉTABLISSEMENT CO-IMPLANTÉ | CAPACITÉ NOMINALE | DÉNOMBREMENT RÉEL |

|---|---|---|---|

|

CRT Ontario, qui comprend :

CRT de Bath CRT de Millhaven |

Établissement de Bath Établissement de Millhaven |

36 90 |

36 89 |

| CRT Pacifique (Abbotsford, Colombie-Britannique) | Établissement du Pacifique | 168 | 129 |

| Centre psychiatrique régional (Saskatoon, Saskatchewan) | S.O. – Installation autonome |

184 hommes /

20 femmes |

145 hommes /

9 femmes |

| Centre régional de santé mentale (Sainte-Anne-desPlaines, Québec) | Établissement Archambault | 119 | 83 |

| Centre de rétablissement Shepody (Dorchester, Nouveau-Brunswick) | Pénitencier de Dorchester | 38 | 42 |

| Total |

635 hommes /

20 femmes |

524 hommes /

9 femmes |

Source. Extrait du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M) le 11 juillet 20243.

En plus de ces installations, l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP) de Montréal, au Québec, compte cinq lits financés par le SCC pour les hommes et 15 lits pour les femmes, ce qui porte la capacité totale à 640 lits et 35 lits, respectivement pour les hommes et les femmes. Comme nous le verrons plus loin dans cette section, bon nombre de ces lits sont occupés par des patients gériatriques ou des personnes en situation de handicap et des personnes nécessitant des soins intermédiaires, qui peuvent ne pas répondre aux critères du SCC pour un lit psychiatrique.

Nominalement, les CRT relèvent du Secteur des services de santé du SCC et sont dirigés par un directeur exécutif. En pratique, les directeurs exécutifs travaillent en étroite collaboration et ont une responsabilité aux directeurs de l’établissement (dans un établissement co-implanté) et aux Services de santé (aux niveaux régional et national), ce qui donne lieu à une structure hiérarchique déroutante. Dans la politique, les CRT sont classés comme des établissements à sécurité à multiples niveaux, ce qui signifie que les patients assignés à un niveau de sécurité du délinquant (NSD) compatible avec la sécurité minimale, moyenne ou maximale peuvent tous être hébergés dans le même établissement. Selon la Directive du commissaire (DC) 706 – Classification des établissements, les mesures de sécurité du CRT devraient dépendre de la classification de la personne, tandis que le temps passé par le patient au CRT devrait refléter son niveau de sécurité et être conforme à ses plans correctionnels et de traitement.

Désignation en tant qu’établissement psychiatrique

Toutes les unités du CRT, sauf une, sont des établissements psychiatriques « désignés ». Bien que les définitions particulières puissent varier, la désignation fait référence à la reconnaissance officielle d’un établissement comme centre psychiatrique ou de santé mentale par le gouvernement provincial où se trouve le CRT. Dans certaines provinces, le ministre de la Santé détient le pouvoir législatif de désigner des établissements psychiatriques ou de santé mentale, tandis que les services requis pour la désignation peuvent également varier d’une province à l’autre (par exemple, un ou plusieurs des services suivants peuvent être nécessaires pour être admissibles : soins infirmiers psychiatriques autorisés, stabilisation d’urgence, observation, services de réadaptation, soins aux patients hospitalisés ou externes, etc.). Cet écart des besoins soulève des préoccupations quant à l’uniformité de la qualité des soins de santé mentale entre les provinces, car certaines administrations peuvent avoir des attentes plus élevées en matière de services. Une aberration, le Centre régional de santé mentale (CRSM) de l’Établissement Archambault n’est pas désigné comme un « hôpital » en vertu de la législation provinciale en raison de son cadre législatif, une différence notable qui met en évidence les lacunes juridiques et administratives potentielles qui ont une incidence sur la relation entre les établissements fédéraux dans les systèmes provinciaux de soins de santé mentale.

Bien que le SCC n’ait pas été en mesure de fournir une date exacte à laquelle les CRT individuels ont été désignés conformément à leur législation provinciale respective, il a été suggéré que cela s’est produit en réponse à l’adoption de la Loi canadienne sur la santé (1984), qui a permis à tous les résidents admissibles du Canada d’avoir accès à des services de santé assurés sans obstacle financier ou autres, et en vertu de laquelle les personnes purgeant une peine de ressort fédéral ont été estimées inadmissibles. La Loi sur les pénitenciers, qui couvrait auparavant la prestation de services de santé aux détenus, a été remplacée par l’adoption de la LSCMLC en 1992, ce qui a entraîné un effort du Service pour maintenir la parité avec les normes communautaires et mettre l’accent sur les services de santé et de santé mentale centralisés.

Lorsqu’il demande la désignation d’un établissement particulier, le SCC doit généralement présenter une demande au ministère de la Santé provincial respectif. Chaque ministère peut examiner des éléments comme l’infrastructure, les modèles de dotation, l’emplacement et la façon dont les soins sont fournis. Le processus de demande est habituellement dirigé par le directeur régional des Services de santé (DRSS) de chaque région et signé par le commissaire.

Notamment, une fois qu’une province a désigné un établissement particulier, il n’y a pas d’autres évaluations ou mécanismes continus pour s’assurer que les services adéquats sont fournis pour maintenir la désignation. Les centres régionaux de traitement n’ont pas à présenter une nouvelle demande pour conserver leur désignation et, dans presque tous les cas, la maintiendront jusqu’à ce qu’un établissement doive déménager physiquement. Par exemple, à la suite de la fermeture du centre régional de traitement situé dans le pénitencier de Kingston, un établissement4 désigné à l’annexe 1, et du déplacement subséquent des patients jusqu’à leur transfert possible aux établissements de Bath et Millhaven (CRT Ontario), une nouvelle demande était requise auprès du ministère de la Santé de l’Ontario. Le personnel du SCC a indiqué que, par conséquent, l’agrément est le mécanisme le plus souvent utilisé pour mesurer le respect des normes de santé dans ces établissements. Même dans le cas de tribunaux comme la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario, par exemple, se prononçant sur la certification de patients afin de recevoir des soins contre leur gré, la désignation d’établissements individuels n’est pas remise en question.

Outre la désignation, les services de santé fournis par le SCC, y compris les soins de santé mentale, sont assujettis à l’agrément d’Agrément Canada, un organisme indépendant à but non lucratif chargé de veiller à ce que ces services respectent certaines normes de qualité et de sécurité. Ces normes, créées en consultation avec un large éventail de représentants, sont élaborées par l’Organisation de normes en santé (HSO), également une entité à but non lucratif, et constituent la fondation du processus d’agrément. Le SCC a demandé à l’agent de HSO d’élaborer une Norme nationale du Canada pour les établissements correctionnels, qui a ensuite été intégrée à son programme d’agrément. Selon HSO, la nouvelle norme, HSO 34008:2018 (E) Services de santé du Service correctionnel du Canada, est précisément conçue pour répondre aux besoins des établissements correctionnels fédéraux, en reconnaissant le lien entre le bien-être des personnes incarcérées et leurs droits de la personne (HSO, 2024)5.

En général, le respect des normes d’agrément est un point de référence clé pour les hôpitaux et les établissements psychiatriques afin de s’assurer que les lacunes sont relevées et que les services fournis aux patients sont conformes aux normes professionnelles, dans un but d’amélioration continue.

Pour rejeter les critiques légitimes des prisonniers concernant l’accès limité et la qualité des soins de santé mentale, le SCC a utilisé à maintes reprises l’agrément comme bouclier pour répondre à ces préoccupations. L’agrément est important, mais ne devrait jamais servir de bouclier – l’agrément n’établit pas, par exemple, de normes sur la pratique appropriée du patient ou du professionnel de la santé mentale et sur le niveau minimal de soins de santé mentale. Le Service des communications du SCC ne devrait jamais utiliser l’accréditation pour écarter des préoccupations légitimes.

Profil de la population des CRT

Dans un profil de 2024 des patients en santé mentale6, le SCC a fourni les renseignements démographiques suivants pour les 498 patients en détention dans tous les CRT (voir le tableau 2). Selon leurs données, la grande majorité des patients des CRT sont des hommes (98 %), plus du tiers s’identifient comme autochtones (34 %) et la majorité est classée comme étant à sécurité moyenne ou maximale (62 % et 24 %, respectivement). En ce qui concerne les diagnostics, 86 % des personnes des CRT avaient au moins un diagnostic de santé mentale, le plus courant étant la schizophrénie (46 %), suivie de la dépression (15 %), du trouble anxieux et des troubles relatifs à la consommation d’opioïdes (12 % respectivement).

Tableau 2. Profil démographique et diagnostique des patients des CRT (n = 498)

| Nbre | % | |

|---|---|---|

| Genre | ||

| Homme | 487 | 98 |

| Femme | 11 | 2 |

| Race | ||

| Blanche | 248 | 50 |

| Autochtone | 167 | 34 |

| Noire | 32 | 6 |

| Autres | 51 | 10 |

| Cote de sécurité | ||

| Sécurité maximale | 118 | 24 |

| Sécurité moyenne | 310 | 62 |

| Sécurité minimale | 45 | 9 |

| Aucune cote | 25 | 5 |

| Diagnostics de santé mentale | ||

| Schizophrénie | 227 | 46 |

| Dépression | 77 | 15 |

| Trouble anxieux | 59 | 12 |

| Trouble lié à l’utilisation d’opioïdes | 58 | 12 |

| Trouble de la personnalité limite | 40 | 8 |

| Trouble de stress post-traumatique | 40 | 8 |

| Démence | 26 | 5 |

| Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale | 21 | 4 |

Remarque. Le nombre de diagnostics dépasse le total, car les personnes peuvent avoir plus d’un diagnostic.

Rapports précédents sur les CRT

Bien que le Bureau n’ait pas examiné les CRT en profondeur avant les enjeux soulevés par l’enquête Bissonnette, nous avions déjà soulevé plusieurs préoccupations concernant leur objectif général et leurs critères d’admission il y a plus de dix ans7. Au cours des dernières années, le Bureau a signalé des problèmes relatifs à l’usage excessif de la force dans les CRT, recommandant un examen des pratiques et des protocoles de sécurité afin d’assurer un environnement clinique plus favorable. Plus particulièrement, le rapport annuel de 2017-2018 du Bureau a fourni un résumé des constatations d’un examen d’expert indépendant mené par le psychiatre légal, le Dr John Bradford8 Parmi les constatations du Dr Bradford, mentionnons le manque de formation adéquate du personnel travaillant avec les patients nécessitant des services de psychiatrie légale, le mépris total de la sélection du personnel correctionnel approprié pour travailler dans ce type d’environnement, l’infrastructure problématique, les mauvais outils d’évaluation et critères d’admission, et le problème croissant de répondre aux besoins des patients vieillissants. Dans l’ensemble, le Dr Bradford a conclu que l’infrastructure, la dotation en personnel et les modèles opérationnels en place dans les CRT à l’époque ne répondaient pas adéquatement aux besoins complexes des patients des CRT.

Compte tenu de ces constatations, des problèmes importants soulevés dans le rapport annuel de l’an dernier et de l’accent thématique mis sur la santé mentale pour cette année, un examen complet de ces CRT à un niveau plus large et plus systémique était nécessaire.

Enquête en cours

Pour l’enquête actuelle, j’ai demandé à mon personnel d’effectuer un examen approfondi des centres régionaux de traitement du SCC. De nombreux domaines d’intérêt ont été explorés, y compris, mais sans s’y limiter, la structure de gouvernance, la sélection et la formation du personnel, la dynamique entre la sécurité et les soins de santé, la qualité des soins de santé mentale, l’infrastructure, les défis du modèle « hybride », les décès en établissement et les CNE connexes, ainsi que des exemples de pratiques prometteuses. Nous avons utilisé diverses méthodes d’enquête et nous nous sommes appuyés sur de multiples sources, notamment:

- des inspections sur place de chacun des cinq CRT, y compris mes propres visites;

- des visites dans d’autres hôpitaux médico-légaux et établissements de traitement provinciaux9;

-

des entrevues avec 150 employés actuels et anciens du SCC, des intervenants

externes et des patients;

- Les entrevues avec le personnel du SCC ont porté principalement sur des cadres supérieurs et intermédiaires du CRT, des professionnels de la santé mentale et des services de santé, ainsi que du personnel de première ligne de la santé et des opérations. Dans le cas des pénitenciers qui sont des établissements co-implantés, les cadres supérieurs ont également été interviewés;

- des examens de la littérature, des données et des instruments de politique du SCC relatifs aux CRT et à la santé mentale.

Au total, 12 membres du BEC ont appuyé les efforts de l’enquête actuelle, qui a été renforcée par la participation d’un expert externe en la matière, ancien psychologue et enquêteur national du SCC. À la suite de ces efforts, les constatations suivantes ont été relevées :

- Une infrastructure désuète et inappropriée pour un milieu hospitalier psychiatrique et thérapeutique.

- Les CRT sont devenus des centres de détention pour le nombre croissant de personnes âgées et en situation de handicap derrière les barreaux.

- Les mesures de sécurité ont préséance sur la prestation de soins de santé physique et mentale.

- La dépendance excessive à l’usage de la force à l’endroit des patients, y compris l’utilisation inquiétante d’un agent organique inflammatoire comme moyen d’interrompre l’automutilation.

- La faiblesse de la structure de gouvernance et l’absence de politique nationale entraînent une confusion des rôles et l’affaiblissement de la prise de décisions cliniques par les professionnels de la santé mentale.

- Le manque de spécialisation requise dans le cadre du recrutement, de la sélection et de la formation du personnel.

- La « stabilisation » des symptômes comportementaux de la santé mentale semble être l’objectif primordial des CRT co-implantés.

- Selon un examen des CNE, le SCC a systématiquement omis de tirer des leçons ou de prévenir de nombreux incidents graves et décès.

- L’absence marquée de défenseurs des droits des patients dévoués dans les CRT empiète sur les droits et les besoins de ces patients.

Nos constatations ont révélé que les problèmes et les préoccupations de longue date soulevés par le Bureau et le Dr Bradford sont toujours présents aujourd’hui. De plus, dans le contexte d’une population vieillissante et de plus en plus complexe, les conditions se sont sans doute exacerbées depuis le dernier rapport sur les CRT. Ces établissements ne sont pas en mesure d’offrir des soins hospitaliers psychiatriques spécialisés, en particulier aux personnes ayant de graves besoins en santé mentale et physique. Au mieux, ils offrent ce que l’on attend de niveaux intermédiaires de soins à des fins de stabilisation, et non de traitements ou de soins à long terme. Bien qu’ils soient appelés centres régionaux de traitement (CRT), ces établissements sont essentiellement des pénitenciers offrant des services psychiatriques avec une capacité limitée pour les soins d’urgence. Aucun des CRT n’est à la hauteur de son nom et ne peut être estimé comme un véritable hôpital psychiatrique.

Constatations

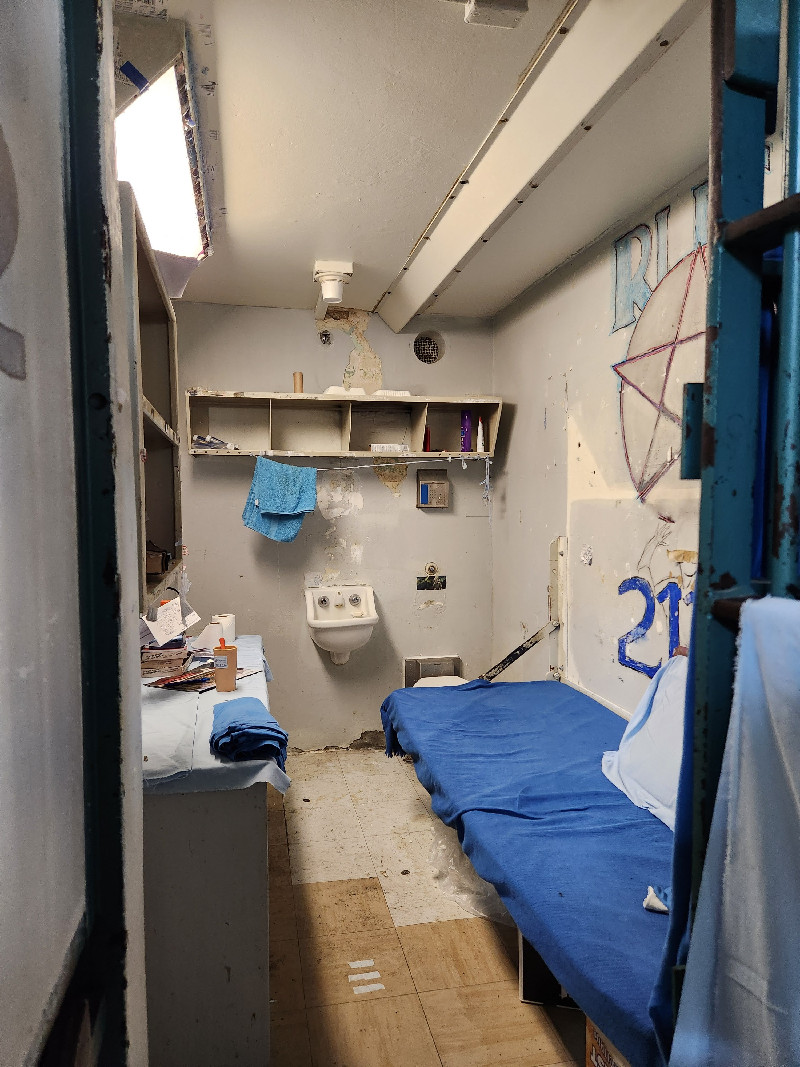

1. Infrastructure désuète et inappropriée pour un hôpital psychiatrique et un milieu hospitalier thérapeutique

La majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête se sont fait poser une question fondamentale : cet établissement est-il une prison ou un hôpital? D’un point de vue environnemental, cette réponse n’est que trop évidente. Dans l’ensemble, ces centres ne sont pas différents de ceux des autres établissements fédéraux. Comme l’a indiqué un directeur d’établissement : « Lorsque vous vous promènerez dans l’établissement, je vous laisserai en juger par vous-même. »

De plus, une grande partie du personnel a soulevé l’âge et la conception de l’infrastructure lorsqu’on leur a demandé quels étaient les plus grands défis auxquels ils faisaient face dans la prestation de services dans un centre de traitement correctionnel. Le Centre de rétablissement Shepody, par exemple, se trouve à l’intérieur des murs du Pénitencier de Dorchester, construit en 1880 en tant qu’établissement à sécurité maximale et actuellement le deuxième plus ancien pénitencier canadien en activité. Par conséquent, les patients psychiatriques sont confinés dans des unités bordées de cellules exiguës et à barreaux, offrant un espace limité pour les traitements et les programmes. Le personnel de la santé qui est responsable de la tenue de dossiers et discute des cas des patients doit le faire dans des modules de contrôle encombrés, à quelques mètres des agents correctionnels. Mis à part les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, cette proximité symbolise l’influence constante du personnel de sécurité sur les disciplines de la santé et de la santé mentale dans chacun des centres régionaux de traitement.

Le Centre régional de santé mentale (CRSM), par exemple, fait partie de l’Établissement Archambault, construit à l’origine comme un établissement à sécurité maximale. Le CRT (Ontario) comprend deux unités distinctes de 96 lits, l’une sur le terrain de l’Établissement de Bath (sécurité moyenne) et l’autre à l’Établissement de Millhaven (sécurité maximale). Comme le Bureau l’a déjà signalé, la conception de ces unités se trouve dans de nombreux établissements, car cela se prête à la commodité d’un appel d’offres et d’une construction rapides. Ailleurs, ce modèle de « copier-coller » a été réutilisé pour inclure les unités d’intervention structurée, les rangées de suivi thérapeutique, les rangées de sécurité maximale intégrées et non-intégrées et les rangées de transition. Comme dans chacune de ces autres applications, les CRT qui utilisent cette conception manquent d’espace suffisant pour fournir des interventions cliniques, des programmes, de l’éducation et des services aux Autochtones Comme l’a décrit un directeur d’établissement : « Lorsque vous placez des patients dans une unité de 96 personnes et que vous l’appelez un centre de traitement, ce n’est pas correct. Ce n’est pas du tout propice à un environnement thérapeutique. ».

Même le seul CRT autonome et construit à cet effet, le Centre psychiatrique régional, à Saskatoon, qui occupe une propriété louée de l’Université de la Saskatchewan, n’est pas à l’abri des installations traditionnelles d’un établissement à haute sécurité. Des barbelés tapissent désormais la cour intérieure de l’établissement, en réponse à une tentative d’évasion en 2019, malgré la résistance de l’Université en raison des répercussions négatives que cela aurait sur le répit que la cour offrait auparavant aux patients. Un psychiatre que nous avons interviewé a fait des réflexions importantes : « Cet endroit était censé être un établissement unique. Il a été créé pour fournir des soins de haute qualité et être un chef de file en santé mentale médico-légale, en enseignement clinique et en réadaptation. Il n’a pas été conçu pour être l’un des CRT. Nous ne sommes pas censés fonctionner comme un pénitencier. C’est une prison, avec la possibilité de se faire soigner. »

Certaines modifications ont été apportées à l’infrastructure existante pour tenter d’accommoder certains segments de la population de patients, comme les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Au CRT Pacifique, par exemple, l’unité gériatrique a été réaménagée avec des portes plus grandes et des lits d’hôpital. Malgré ces changements, les cinq établissements ne conviennent pas structurellement et sur le plan environnemental à des soins thérapeutiques ou axés sur l’accessibilité.

Le Centre d’excellence en santé

Au cours de cette enquête, des enquêtes ont été menées pour déterminer si des plans étaient en cours pour régler ces problèmes d’infrastructure bien connus et de longue date. En réponse à une demande de renseignements, le SCC a indiqué que sa Direction générale des services techniques et des installations était en train d’élaborer de nouvelles normes pour les CRT et, par conséquent, de mettre fin à toute nouvelle construction, à tout grand projet d’immobilisations ou à tout réaménagement de plans directeurs pour toutes les installations, sauf pour un établissement. L’exception est le Centre de rétablissement Shepody, qui devait être remplacé depuis longtemps par un nouveau Centre d’excellence en santé (CES).

Le Bureau a tenté d’obtenir plus d’information sur le projet de CES, qui a été annoncé pour la première fois en 2018 comme une « ressource nationale » pour répondre aux besoins de plus en plus complexes de la population de patients10. Depuis, les coûts prévus pour le projet ont explosé, de 300 à 400 millions de dollars à environ 1,3 milliard de dollars, ce qui représente le plus important investissement fédéral au Nouveau-Brunswick depuis la construction du pont de la Confédération au milieu des années 1990. Bien que le SCC ait été réticent à divulguer les plans de cette installation au Bureau, l’information a été communiquée périodiquement au grand public au cours des années qui ont suivi l’annonce du projet. Par exemple, le 19 décembre 2024, le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Dominic Leblanc, a confirmé lors d’une conférence de presse que le CES comprendra 150 lits, soit près du triple de la capacité actuelle du Centre de rétablissement Shepody. Il offrira des services bilingues et accueillera les hommes et les femmes, y compris les patients vieillissants et les personnes ayant une incapacité physique. Mis à part ces détails, peu de choses ont été révélées concernant la philosophie directrice, l’approche en matière de prestation de soins, le recrutement de personnel approprié, etc., qui feraient de ce centre un « centre d’excellence » qui se distingue des CRT et du modèle existants.

Le projet, qui a connu de nombreux retards depuis son annonce, au moment d’écrire ces lignes, est à l’étape de la demande de propositions pour trouver un entrepreneur approprié. Bien qu’il y ait un consensus sur le fait que le Centre de rétablissement Shepody a grandement besoin d’un remplacement, le coût du CES est stupéfiant et, comme le Bureau l’a recommandé dans le passé, le SCC ne devrait pas se lancer dans la construction de nouvelles options coûteuses et à la fine pointe de la technologie pour loger les personnes nécessitant des soins de santé mentale et physique importants. Les services correctionnels et les soins spécialisés en santé mentale ne devraient jamais être sous le même toit. Cette approche est incompatible avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)11.

Le Bureau n’a vu aucune preuve suggérant que le CES fonctionnera fondamentalement différemment du modèle actuel du CRT, malgré nos demandes de voir de tels plans. Sept ans après son annonce, un terrain vide à côté du pénitencier existant est inactif, en attendant une possible première pelletée de terre. La réalité inquiétante est que jusqu’à ce que le CES soit opérationnel, les patients continueront d’être hébergés dans un établissement qui est manifestement inapproprié et incompatible avec un centre de traitement, ce que le SCC lui-même a reconnu. Selon les documents fournis par le SCC, la phase de conception et de construction devrait s’étendre jusqu’en 2032. À l’exception du CES, toute nouvelle construction ou tout grand projet d’immobilisations lié aux CRT sera reporté jusqu’à ce que les nouvelles normes soient en place, après quoi les plans directeurs des installations restantes contenant des CRT ou l’équivalent seront réexaminés.

2. Les CRT sont devenus des centres de détention pour le nombre croissant de personnes âgées et en situation de handicap derrière les barreaux

« Le vieillissement de la population est un autre problème. Je reçois beaucoup de références pour des personnes qui n’ont pas leur place dans un lit d’hôpital, qui vieillissent simplement et qui ont besoin de médicaments intraveineux. »

Chef, Services de santé

Selon le SCC, bien que 82 % des personnes purgeant une peine dans un centre de traitement aient reçu un diagnostic de santé mentale, 30 % des personnes dans les CRT ne répondent pas aux critères d’admission du SCC (c.-à-d. qu’elles n’ont pas d’échelle des besoins en matière de santé mentale au dossier indiquant des besoins considérables ou élevés). Ces personnes ont été admises dans un CRT en grande partie sur la base d’une « admission exceptionnelle », c’est-à-dire des personnes ayant une incapacité physique grave qui ont besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24 ou d’autres soins cliniques qui ne sont pas disponibles dans la région. Les plus courantes sont les affections relatives à l’âge, notamment l’hypertension, l’hépatite C, la tuberculose, le diabète, la dyslipidémie, l’arthrose, l’insuffisance rénale chronique et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

À l’heure actuelle, les CRT abritent une population beaucoup plus âgée et ayant une incapacité par rapport aux autres établissements fédéraux. Plus précisément, la proportion de personnes âgées de plus de 50 ans représente 42 % de l’ensemble de la population du CRT, comparativement à 26 % de leurs établissements co-implantés. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 25 % des personnes dans les lits du CRT, alors qu’elles ne représentent que 7 % de celles dans les établissements ordinaires. Le Bureau a déjà fait état du nombre croissant de personnes âgées dans les établissements fédéraux et a formulé des recommandations au Service et au gouvernement afin d’accroître les options de mise en liberté pour les personnes vieillissantes et mourantes, d’améliorer les partenariats avec les fournisseurs de services communautaires spécialisés et de réaffecter de façon importante les ressources existantes des établissements aux services correctionnels communautaires afin de mieux répondre aux besoins de réinsertion sociale des délinquants vieillissants. En se promenant dans ces unités, il est évident que ces patients ne présenteraient aucun risque indu pour la société et pourraient être gérés facilement et en toute sécurité dans la collectivité, conformément à l’obligation légale du SCC d’appliquer les « mesures les moins restrictives » lors de l’administration des peines.

Le nombre de personnes de plus de 50 ans dans les services correctionnels fédéraux a continué d’augmenter d’une année à l’autre et continuera de le faire. Compte tenu de cette tendance, l’infrastructure et les services en place sont totalement inadéquats pour répondre humainement aux besoins de cette population. Par exemple, l’unité de psychogériatrie Mackenzie du CPR a des problèmes d’infrastructure physique, y compris des cellules construites dans les années 1970, sans prévoir l’espace requis ou les besoins uniques d’une population gériatrique. Les patients âgés souffrant de maladies comme l’incontinence et ayant besoin d’un bref changement, par exemple, se retrouvent limités par les routines de l’établissement, y compris les patrouilles de sécurité, le temps désigné de cellule ou les dénombrements officiels. Ces conditions nuisent à la santé et au bien-être des patients ainsi qu’à leur droit à des soins dignes.

Compte tenu des besoins croissants en matière de soins de santé physique et mentale et de la nature concomitante de ces problèmes qui accompagnent l’âge, le SCC doit faire face à la demande croissante de soins spécialisés et y répondre. Mis à part la qualité des soins, à l’heure actuelle, des choix sont faits et des exceptions sont accordées pour ceux qui ont des besoins urgents en matière de soins physiques, ce qui signifie que beaucoup de ceux qui ont besoin de soins psychiatriques restent dans un établissement ordinaire en raison d’un manque de places dans les CRT. Selon le SCC, 3 % de la population carcérale répond aux critères d’admission à un CRT, mais n’y est pas. Ces personnes sont pour la plupart à sécurité maximale, sont des Autochtones et/ou des femmes. Nous croyons comprendre que le secteur des Services de santé du SCC fait actuellement l’objet d’une initiative visant non seulement à normaliser les services dans les CRT, mais aussi à élaborer un plan pour faire face à ces pressions toujours croissantes. Le Bureau attend les résultats de cet exercice indispensable.

3. Les mesures de sécurité ont préséance sur la prestation de soins de santé physique et mentale

« Pour comprendre la philosophie des soins qui a évolué dans le centre de traitement, il suffit de regarder l’effectif du personnel. À la création du centre de traitement, l’effectif des AC [agents correctionnels] aux infirmiers et infirmières était d’environ 50 AC pour 100 membres du personnel infirmier, et les membres du personnel infirmier étaient responsables des programmes de soins physiques et d’intervention en santé mentale; ces personnes connaissaient bien leurs patients. À l’heure actuelle, il y a quelque 130 AC pour 48 membre du personnel infirmier. En raison de l’orientation que le SCC a choisi de prendre, le centre de traitement ressemble plus à une prison aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. »

Psychiatre

Accent injustifié sur les mesures de sécurité et la perception du risque

Bien qu’ils soient enclins à imposer des mesures de sécurité élevées et à traiter souvent ces établissements comme des établissements à sécurité maximale en raison de leur colocalisation ou de la présence de patients à sécurité maximale, ils voient en réalité moins de participation aux gangs et de violence. Les agents du renseignement de sécurité jouent un rôle diffèrent, car des enjeux comme l’introduction d’objets interdits et la présence de groupes menaçant la sécurité (GMS) sont beaucoup moins prononcés. Un directeur d’établissement a expliqué que l’appartenance à un gang devient moins déterminante dans les CRT une fois que les gens réalisent qu’ils n’ont pas à adopter la même identité que dans un établissement régulier. Il a ajouté que « les personnes des GMS réalisent qu’ils n’ont pas besoin d’être à la hauteur de l’étiquette que nous, l’organisation, leur avons donnée. »

Au cours des cinq derniers exercices financiers, les CRT ont enregistré 961 incidents de possession d’objets interdits12, ce qui représente moins de 2 % de tous les incidents de possession d’objets interdits au cours de cette période. En fait, le personnel a signalé que le détournement de médicaments, y compris le traitement par agonistes opioïdes comme le Suboxone, pose beaucoup plus de problèmes dans ces établissements que la contrebande traditionnelle trouvée dans d’autres établissements ordinaires. Le détournement de médicaments par les patients consiste à mal acheminer ou à utiliser à mauvais escient les médicaments prescrits à des fins personnelles ou à les revendre. Par exemple, un directeur d’établissement a noté que « nous n’avons pas de problème avec les drones ici. Je suis une grande pharmacie. Les patients peuvent obtenir ce qu’ils veulent en parlant à un médecin. »

Néanmoins, il ne fait aucun doute que travailler avec une population complexe et parfois volatile comporte un risque inhérent. Au cours des cinq derniers exercices financiers, les CRT ont enregistré 34 tentatives de suicide et près de 1 500 cas de blessures auto-infligées. Au cours de la même période, trois patients se sont suicidés13.

Obstacles physiques à l’interaction entre le personnel et les patients et à la sécurité dynamique

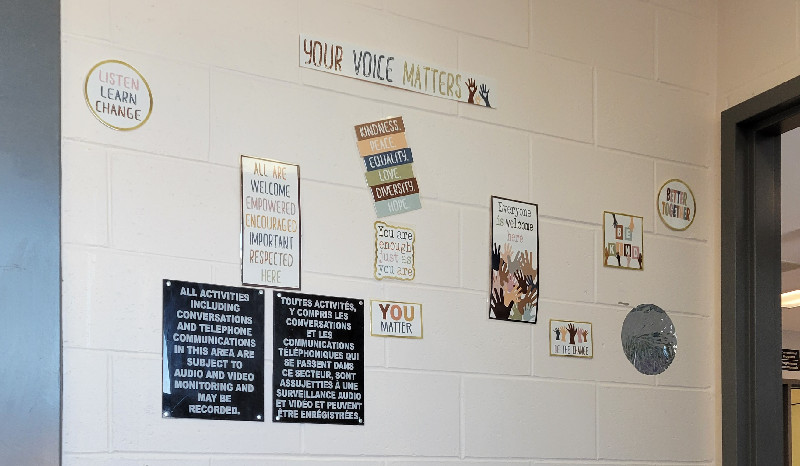

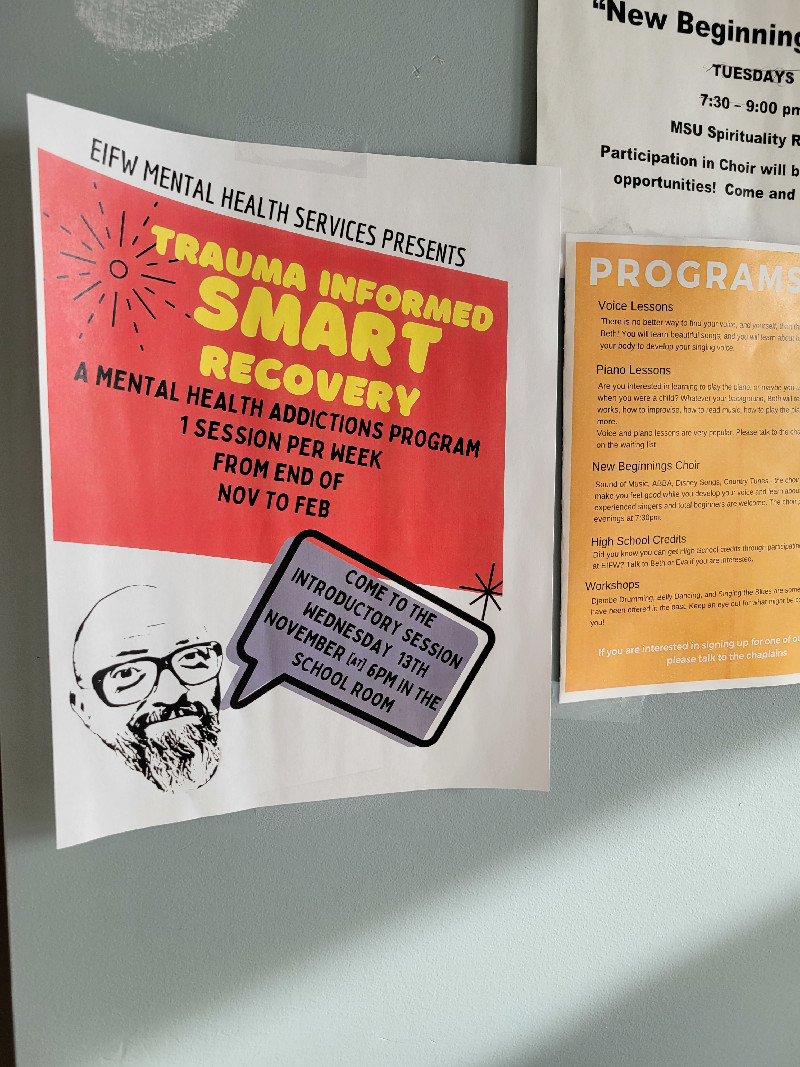

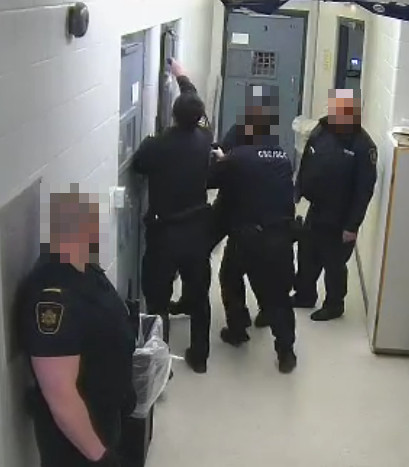

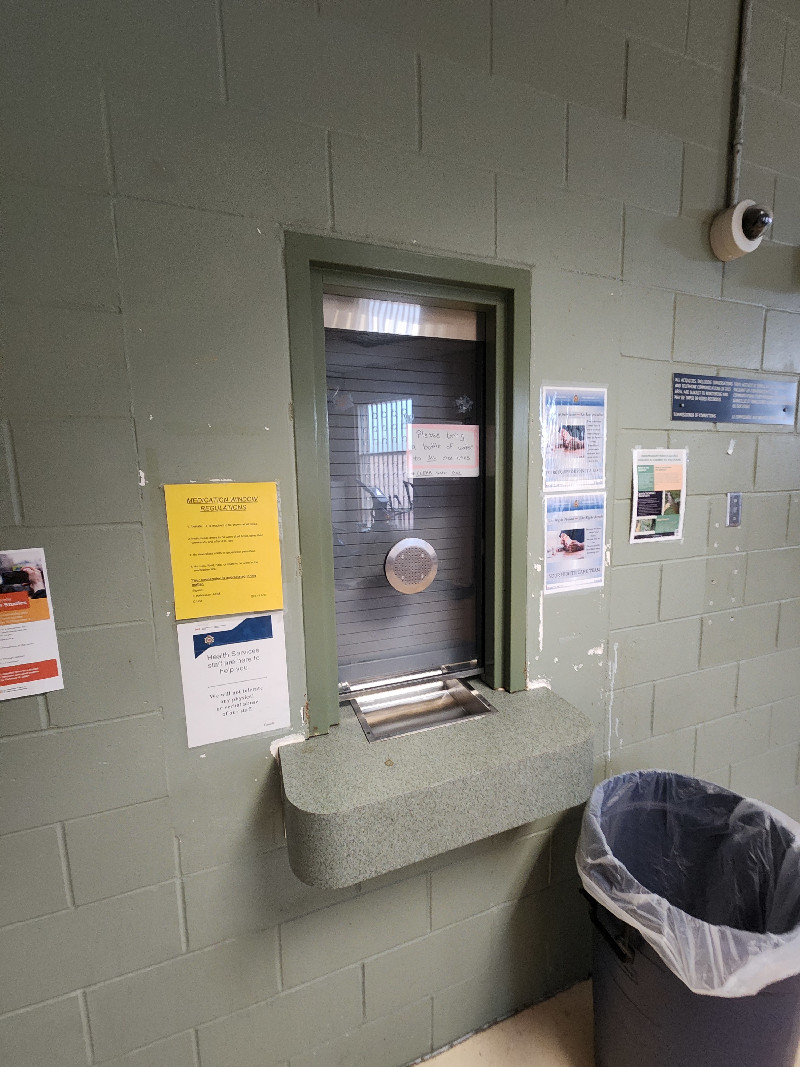

Des incidents violents, y compris des voies de fait contre le personnel, se produisent et peuvent souvent précipiter l’imposition de mesures de sécurité supplémentaires, ce qui a une incidence sur la structure physique et la routine. Il y a un discours prédominant selon lequel le personnel correctionnel est un « intervenant », ce qui, en principe, va à l’encontre de la notion de détermination précoce, d’intervention et de sécurité dynamique, qui sont toutes essentielles dans un établissement de santé mentale. Il n’est donc pas surprenant que le personnel de la santé des établissements où ce sentiment est le plus perceptible ait tendance à refléter ses homologues correctionnels. Comme l’a fait remarquer une directrice exécutive avec frustration : « Beaucoup de nos infirmières et infirmiers portent des épaulettes maintenant. »